Actualmente, varias autoridades pertenecientes al “movimiento mapuche” han sido relacionadas con gobiernos extranjeros como el de Venezuela

The post Conflicto Mapuche: lucha, terrorismo indígena y lazos con el chavismo first appeared on Hércules. Las violentas protestas de 2019 en Chile atrajeron la atención internacional, colocando al país en el centro del debate global. Sin embargo, el conflicto Mapuche sigue presente, aunque con escasa cobertura en los medios europeos. Las primeras demandas del pueblo mapuche surgieron en la década de 1920, cuando se formaron los primeros partidos políticos. Las tensiones escalaron en los años sesenta y setenta con los primeros enfrentamientos violentos entre esta comunidad y el Estado chileno.

Tras el fin de la dictadura de Pinochet en 1990, algunos líderes retomaron la lucha por la tierra mediante protestas y ocupaciones. Desde entonces, ciertos grupos que dicen representar a los mapuches han optado por tácticas más radicales, como ataques incendiarios a maquinaria agrícola, terrenos forestales y viviendas particulares.

Grupos indígenas mapuches

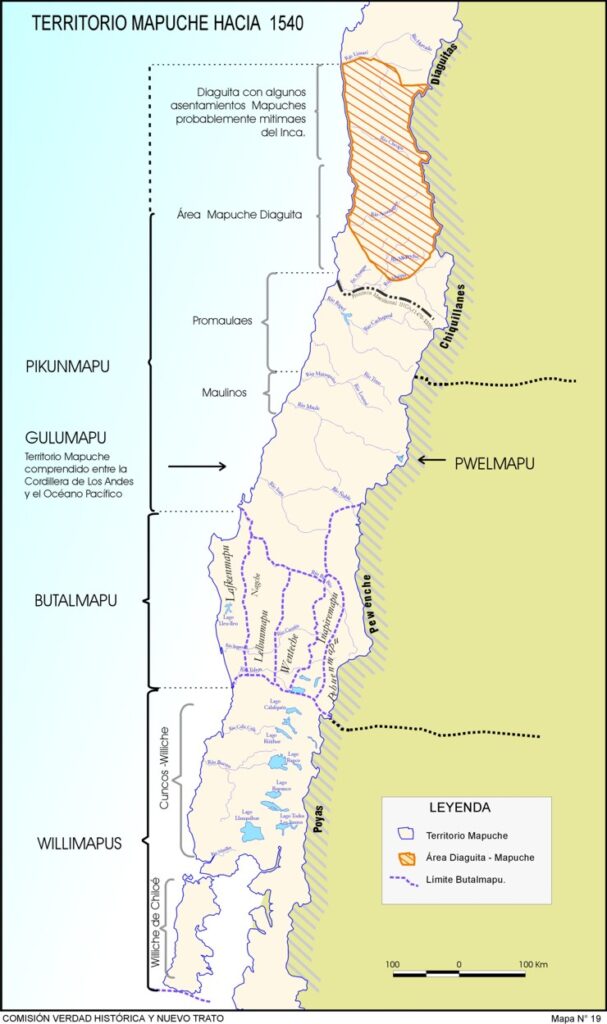

Los indígenas de habla mapuche se clasifican en varios grupos según su territorio y diferencias culturales, aunque todos se identifican como mapuches.

Picunches: ubicados entre los ríos Choapa e Itata, su economía se basa en la agricultura y la ganadería. Interactuaron con el Imperio Inca y los colonizadores españoles, lo que resultó en mestizaje.

Araucanos: protagonistas de la Guerra de Arauco, resistieron la conquista inca y española. Eran conocidos como moluches por los mapuches del lado opuesto de los Andes.

Huilliches: se asentaron entre el río Toltén y la Isla Grande de Chiloé, donde cultivaban papa, maíz y poroto, además de cazar y pescar. Tienen interacciones culturales con otros pueblos indígenas.

Pehuenches: habitantes de las regiones montañosas de los Andes, adoptaron la lengua y costumbres mapuches. Se desplazan según las estaciones, viviendo en valles o cerros.

Lafquenches: su territorio abarca el Océano Pacífico y el lago Budi. Se dedican a la pesca artesanal y hablan español y mapudungun.

La ocupación de La Araucanía: los inicios

Tras la independencia de Chile en 1818, en 1861 Cornelio Saavedra presentó un plan para ocupar los territorios al sur del río Bío-Bío, con el objetivo de integrar La Araucanía al resto de la República. Esta ocupación se extendió entre 1861 y 1883. Saavedra rechazaba el acuerdo previo entre españoles y criollos que reconocía el río Bío-Bío como frontera, y se oponía al sistema de misiones utilizado por los españoles para asimilar a los indígenas. Su plan buscaba «civilizar» y someter a los pueblos indígenas, en línea con las políticas de la época.

El plan se basaba en tres acciones clave: avanzar la frontera hasta el río Malleco, dividir y vender las tierras entre los ríos Malleco y Bío-Bío, y colonizar las zonas más aptas para la agricultura. Para evitar hostilidades, Saavedra propuso establecer un parlamento con los caciques locales para negociar las nuevas condiciones y ofrecer sueldos a algunos de ellos a cambio de lealtad.

Consolidación del Estado en La Araucanía

La incorporación oficial de La Araucanía al Estado chileno culminó en 1883. Décadas más tarde, en 1920, surgieron los primeros partidos políticos indígenas, y en 1931 se solicitó una ley de cuotas parlamentarias para garantizar la representación mapuche en el Congreso. Esta petición fue aprobada por el gobierno de Salvador Allende en los años setenta. Sin embargo, durante la dictadura de Pinochet (1973-1990), las organizaciones mapuches fueron disueltas.

Con el retorno de la democracia, las autoridades prometieron reconocimiento constitucional y la inclusión de las demandas mapuches en su programa de gobierno, un compromiso que nunca se cumplió. El incumplimiento, junto al V Centenario de la llegada de Cristóbal Colón a América, provocó una ola de protestas indígenas en todo el continente, marcando el inicio de nuevas movilizaciones sociales entre los mapuches.

Los ciclos del conflicto Mapuche

Desde la década de 1990, la actividad de los grupos mapuches ha atravesado cinco fases diferenciadas, según la base de datos del Instituto Milenio (MIPP). Esta base contabiliza tanto las acciones violentas y no violentas de los grupos indígenas como las represalias del Estado.

Ciclo 1990-1997: tras el fin de la dictadura, el activismo mapuche se centró en protestas y ocupaciones de tierras.

Ciclo 1998-2002: ante la falta de resultados, el movimiento adoptó tácticas violentas. Apareció la Coordinadora Arauco Malleco (CAM), que lideró ataques, mientras el gobierno chileno recurrió a la Ley Antiterrorista de la dictadura.

Ciclo 2003-2007: pese a la ofensiva policial y judicial del Estado, la violencia se consolidó como estrategia preferida de los grupos mapuches, mientras el movimiento se fragmentaba.

Ciclo 2008-2010: la actividad volvió a intensificarse, con los ataques violentos como método predominante.

Ciclo 2011-presente: este último período ha estado marcado por una mayor radicalización, con un incremento en el uso de armas de fuego. El grupo Weichan Auka Mapu, surgido de una escisión de la CAM, ha sido protagonista en esta fase.

La política de Entrega de Tierras: una solución insuficiente

Una de las estrategias clave que los sucesivos gobiernos chilenos han utilizado para abordar el conflicto mapuche es la política de Entrega de Tierras, establecida en la Ley Indígena 19.253. El principal instrumento de esta ley es el Fondo de Tierras y Aguas, diseñado para ampliar las tierras de las comunidades indígenas. Este fondo se divide en dos partes: el fondo «A», que otorga subsidios a familias y comunidades sin tierra o con insuficientes recursos, y el fondo «B», destinado a resolver disputas de propiedad, permitiendo a los mapuches adquirir tierras en conflicto.

Desde la implementación de la Ley Indígena, se han adjudicado 187.000 hectáreas y se han transferido 278.000 hectáreas de propiedad fiscal. Sin embargo, este aumento en la entrega de tierras no ha logrado reducir la violencia, como cabría esperar. Al contrario, el incremento del presupuesto destinado al Fondo de Tierras y Aguas parece ir acompañado de un aumento en los niveles de violencia.

Coordinadora Arauco Malleco

La Coordinadora Arauco Malleco (CAM), fundada en 1998, es un grupo radical mapuche que busca la autonomía de su pueblo y el control de su territorio. Se define como una organización de corte nacionalista, anticapitalista y revolucionaria. Desde su creación, ha llevado a cabo diversas acciones violentas como tomas de terrenos, incendios de camiones, maquinaria agrícola y viviendas, y enfrentamientos directos con las fuerzas policiales, particularmente los Carabineros. Estas acciones son generalmente reivindicadas a través de carteles o comunicados oficiales que el grupo deja en los lugares atacados.

En su comunicado más reciente, la CAM endureció su postura tras la muerte de uno de sus miembros durante un ataque a un fundo forestal. La organización ha llamado a una «guerra directa», atribuyéndose la autoría de 15 atentados. Además, ha criticado la participación de representantes mapuches en la convención constituyente de Chile, refiriéndose directamente a la figura de Elisa Loncón, quien preside dicha convención, calificando su rol como un acto de «sometimiento al pacto colonial.»

En junio de 2020, ante los planes del gobierno chileno de aumentar la presencia policial en la región, Héctor Llaitul, líder de la CAM, amenazó con una «respuesta militar.» Este mensaje evidenció que la organización está bien estructurada y tiene la capacidad y voluntad para enfrentarse militarmente al Estado chileno. Pese a esto, la CAM se desmarca de cualquier acto que cause la muerte de civiles o fuerzas de seguridad, y sostiene que su lucha no es terrorista. Acusan al Estado de haber declarado al pueblo mapuche como su enemigo, lo que, según ellos, ha causado la muerte de Carabineros.

Factores detrás del aumento de la violencia

Existen varias razones que explican por qué el Fondo de Tierras y Aguas no ha conseguido disminuir los actos violentos en La Araucanía. Primero, no se ha establecido un cálculo claro de cuánta tierra se necesita, lo que impide planificar un presupuesto o plazo adecuado para satisfacer las demandas. Segundo, la constante fragmentación de las comunidades mapuches en subcomunidades para hacer nuevas reclamaciones ha creado un círculo vicioso. Según los últimos datos, el número de comunidades ha pasado de 538 en 1993 a 3.558 en 2014, lo que dificulta el control y la resolución efectiva de los conflictos.

Financiación de los mapuches

Los grupos terroristas vinculados al conflicto mapuche han recurrido a diversas fuentes de financiamiento para mantener sus actividades. Una de las prácticas más comunes es la extorsión a agricultores, exigiendo una parte de sus cosechas a cambio de evitar la ocupación de tierras o ataques incendiarios antes de la recolección. No obstante, este pago no siempre garantiza la seguridad de los predios, que en ocasiones son ocupados o atacados posteriormente.

Recientemente, investigaciones han comenzado a establecer vínculos entre estos grupos violentos y actividades delictivas, como el tráfico de drogas y armas. Los reportes sugieren que algunos miembros de estas organizaciones podrían estar involucrados en estas actividades ilegales, lo que plantea una nueva dimensión en el financiamiento de los grupos insurgentes.

Weichan Auka Mapu

Weichan Auka Mapu (WAM) es una organización guerrillera mapuche que se separó de la Coordinadora Arauco Malleco (CAM) en 2011, y se ha destacado como uno de los grupos más radicales de la región. Su enfoque ideológico aboga por una reconstrucción política, cultural y territorial del pueblo mapuche, completamente ajena a cualquier influencia occidental, ya sea de partidos políticos o ideologías externas. En el ámbito cultural, este grupo sostiene que la lucha revolucionaria mapuche debe romper con toda forma de dominación capitalista, declarando que su proceso de reconstrucción los convierte en un movimiento anticapitalista y anticolonialista.

El WAM centra su lucha en la reivindicación del Wallmapu, el territorio histórico mapuche, promoviendo la autodefensa y la lucha armada como herramientas fundamentales. Sus ataques están dirigidos principalmente contra las infraestructuras vinculadas al capitalismo, como el incendio de camiones, maquinaria agrícola y viviendas, replicando los objetivos de la CAM. Sin embargo, a diferencia de otros grupos, también han puesto a la Iglesia en su mira, pues la consideran una institución que jugó un rol clave en la ocupación de sus tierras ancestrales.

Al igual que la CAM, el WAM se atribuye la autoría de sus acciones mediante lienzos que dejan en los lugares atacados, así como a través de comunicados oficiales. Sus operaciones son llevadas a cabo por grupos organizados de cinco personas que se disuelven rápidamente tras los ataques, dificultando su identificación y captura. A diferencia de la CAM, el WAM no tiene un liderazgo visible o fácilmente identificable, lo que añade un elemento de anonimato a sus actividades.

Resistencia Mapuche Malleco

La Resistencia Mapuche Malleco (RMM) es un grupo violento que surgió en 2016, asociado estrechamente con la Comunidad Autónoma de Temucuicui. El líder de dicha comunidad, Jorge Huenchullán, ha sido vinculado a este grupo, según diversas fuentes policiales. Aunque opera de manera independiente, la RMM comparte conexiones con la comunidad de Temucuicui, lo que refuerza su influencia en la región.

El principal objetivo de la RMM es ejercer control territorial y promover la recuperación activa de las tierras ancestrales. A diferencia de otras organizaciones, la RMM no cuenta con una estructura jerárquica clara, ya que está formada por varias facciones y limita sus actividades a una zona específica: el norte de Malleco. La violencia armada es vista como una herramienta legítima de autodefensa, y su modus operandi incluye ataques incendiarios dirigidos a empresas madereras, agrícolas y propiedades privadas.

Al igual que otros grupos radicales mapuches, la RMM se atribuye sus ataques a través de lienzos dejados en los sitios donde ocurren los atentados, así como mediante comunicados oficiales. Los ataques a infraestructuras, como viviendas y empresas agrícolas, se han vuelto una constante en su lucha por la reivindicación territorial.

Algunas fuentes también han relacionado a la Coordinadora Arauco Malleco (CAM) y a la comunidad de Temucuicui con el narcotráfico colombiano. Según estos informes, dichas organizaciones estarían recibiendo financiamiento e instrucción paramilitar a cambio de permitir el cultivo de marihuana en los terrenos bajo su control.

En cuanto al apoyo externo, además de la confirmación de la Fiscalía chilena sobre el entrenamiento paramilitar recibido en el extranjero, los terratenientes de la zona han acusado a los grupos mapuches de haber tenido vínculos con organizaciones terroristas internacionales como ETA y las FARC. Esta acusación cobró fuerza tras el hallazgo de documentos relacionados con Batasuna en la vivienda de un activista mapuche.

El respaldo al movimiento mapuche no se limita a la región latinoamericana. En 2011, el Foro de Sao Paulo mostró su apoyo a los presos mapuches, y en 2018, el portavoz de la CAM, Héctor Llaitul, se reunió con el canciller venezolano Jorge Arreaza. Además, en 2019, Llaitul participó en un encuentro en Caracas con altos mandos del chavismo y representantes de movimientos radicales de izquierda de Iberoamérica, cuyo objetivo era desestabilizar la región. Este tipo de conexiones refuerza la idea de que el conflicto mapuche trasciende fronteras y cuenta con apoyo internacional para sostener su lucha.

The post Conflicto Mapuche: lucha, terrorismo indígena y lazos con el chavismo first appeared on Hércules.