El budismo, que es lo que vengo hoy a contarles, es una religión aceptada hasta por los que no son religiosos, señal de que al final todo el mundo necesita, lo quiera o no, algo en lo que creer

The post Budismo: la religión de los occidentales no religiosos first appeared on Hércules. La penumbra de una sociedad se excede cuando busca lo que ya tenía en tierras lejanas. Imagínense que los que desean gazpacho –andaluces; aunque cada vez más extranjeros–, interpretaran su consumo como una búsqueda, atravesando anchos ríos y vastas estepas, hasta dejando atrás continentes y altas cordilleras llegar a la conclusión que el zumo de tomate con otras verduras allí –o lo más lejos posible– sí les parece celestial. Algo así como fumar habanos en la antigua Prusia y en pleno invierno pensando que estás en lo cierto.

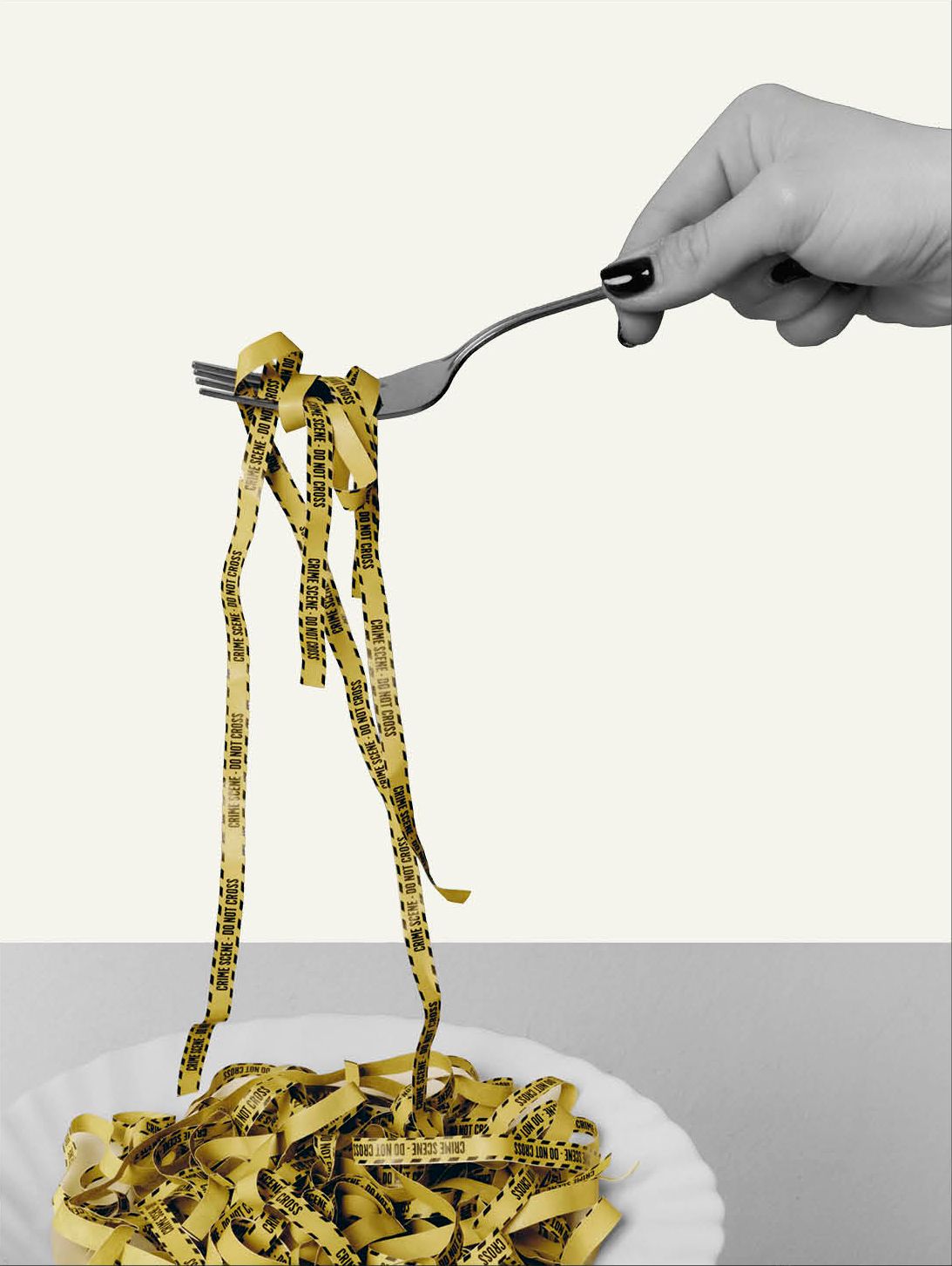

El budismo, que es lo que vengo hoy a contarles, es una religión aceptada hasta por los que no son religiosos, señal de que al final todo el mundo necesita, lo quiera o no, algo en lo que creer. Porque los que desean el budismo quince días al año –a la par que las chanclas, la toalla, las gafas para bucear y el medio gramo– asumen que ser religiosos, siempre de aquella manera, les conviene de cara a sus perfiles en X e Instagram. Pero el budismo es otra cosa. Por mucho que los católicos arrepentidos piensen lo contrario.

En realidad, el budismo es una religión, que los seguidores más acérrimos la aúpan a filosofía espiritual dhármica. Sus practicantes de verdad son conocidos entre la inopia general por querer buscar la paz, la armonía, la tranquilidad y el equilibrio, lo cual les ha generado, y sobre todo desde el siglo pasado, un cartel que ni Emilio Butragueño, el cual tuvo una quinta tras de él aunque cero Copas de Europa. Curiosamente en los países donde esta religión ha ido haciendo mella, la paz o los gobiernos democráticos no han sido lo habitual. Pero reconozcamos que el budismo, per se, no se equipara ni de lejos al terrorismo.

El budismo es la cuarta religión más popular del mundo, que según las más proclives estadísticas, alcanza de forma muy raspada al 7% de la población, algo así como los 400 millones de practicantes. Debemos tener en cuenta ante este extraño cómputo, que en la mayoría de los dogmas sus capos se arrogan clasificaciones demasiado exageradas, cuando a la hora de rendir cuentas a las correspondientes haciendas, ofrecen justamente lo contrario.

Pero el budismo atrapa. Eso ya debería haberles quedado claro. Porque hace poco una amiga me ofreció su versión tras visitar un templo secundario de una ciudad terciaria tailandesa: “Hasta el monje me regaló plátanos”. Por lo que, ¿qué hace a los no religiosos el budismo? Algo así como dejar el azucarillo convencido, dando charlas en cada reunión familiar y vecinal contra el azúcar, la droga blanca, para tras tomarte un avión a Brasil, ponerte hasta las cejas de Cachaça. Y sin rechistar lo más mínimo.

Primeramente, los abducidos que buscaron la luz ellos solos, lo desean por el simple hecho de sentirse lejos de su cotidianidad. O lo que es lo mismo: es mejor contar una historia desde el Polo Norte que desde Murcia, aceptando que ambas historias fueran la misma. Pero la población mundial, en general, anda ávida de nuevas sensaciones… aunque sean iguales, o como poco, parecidas.

Para que el budismo haya sido aceptado como un dogma por aquellos que se definen como anti dogmáticos, algo que tiene mucho que ver es que este movimiento convertido en religión se originara en la India. Porque les aseguro que si el budismo hubiera visto la luz en el estado de Nebraska, y ya no les digo en Israel, hoy día su porcentaje de adeptos a nivel mundial no superaría a los fanáticos del Rayo Vallecano, el fabuloso equipo del barrio de Vallecas que juega en un estadio al que le falta una grada.

Para el que escribe, lo más complejo es asumir que el budismo sea una filosofía. Por lo que nos centraremos en su vertiente religiosa, que agrupa varias ramas, como son los Theravada, los Mahayana, los Vajrayana y la Navayana, cuando los países que practican esta religión de manera habitual –o sea, no cada vacación anual–, serían Sri Lanka, Camboya, Laos, Birmania, Tailandia, Tíbet, Vietnam, Mongolia, China, India, Bután y Malasia.

Para asumir la perplejidad del budista nacido en Occidente, no son pocos los que creen, casi siempre desde la distancia, que Bali es budista, cuando nada más lejos de la realidad: son tan hinduistas como parecidos a los animistas: mi Dios es una montaña, un árbol o incluso una piedra.

Debemos reconocer que el budismo parte con ciertas ventajas con respecto, por ejemplo, al cristianismo. Por ejemplo, para los budistas no existe creador, Dios o deidad alguna. Y que sólo a través del nirvana el practicante accederá a la paz y sabiduría infinitas. Sus túnicas azafranadas y el descalzo constante, con sonrisas a cada momento del día, ayudan a que los de fuera crean que el verdadero nirvana se encuentra durante un rezo y sentirles.

Uno de los grandes fundamentos del budismo es entender que el dinero no da la felicidad. Y en estos tiempos que transitamos, repletos de capitalismo absoluto, sin resquicio siquiera al turno de réplica, no deja de ser una heroicidad. Y de ahí viene que en las naciones donde el budismo más se asienta la pobreza, o al menos, la falta absoluta de riquezas, sea lo habitual. Eso sí, sorprende por falsario que casi todos los budistas vacacionales –el occidental es la tempura de la escobilla del baño– adopten estas medidas por espacio de dos semanas, jamás las 24 horas del día y siempre con la tarjeta visa y el seguro médico en la riñonera, por si las moscas o el dengue.

Pero a decir verdad el budismo está siendo sometido, y cada vez más, a unas costumbres occidentales que arrasan hasta en los países donde esta manera de vivir genera pasiones. Hubo un tiempo donde japoneses acudían a China a que maestros budistas les formaran. Hoy día en China, el budismo pasa completamente desapercibido cuando en Japón, algo más respetuosa con los credos, las tarjetas de crédito y los trajes y corbatas occidentales tienen mucha más presencia que las visitas a sus reconocidos templos.

Porque algo debe quedarles claro: el movimiento budista, de base, es más original y humano que la mayoría de religiones. Eso sí, para empaparte de su verdad debes transitar por sus templos o adentrarte en las comarcas más perdidas de la mano de sus guías espirituales, allí donde el iPhone sigue siendo ignorado. Pero la verdad hoy día no la marcan ni el legado de Buda ni del Dalái Lama; en todo caso, Netflix y todos esos artilugios que someten con orejeras a todos aquellos que se creen libres además de alejados de toda religión. Por eso lo de alumbrarse en la lumbre budista cuando vacacionan. Por eso y nada más.

Tíbet, cuando en el anterior párrafo citaba a su Dalái Lama, que cómo no, lleva casi toda su vida residiendo en el exilio, es uno de los mayores ejemplos del budismo, aunque todos aquellos que se acercan hasta Tailandia, sobre todo cuando el invierno en Europa atropella, jamás les verás siquiera fotografiándose en Lhasa, capital de un Estado ninguneado –y masacrado– gracias a tipos como ellos, tan imparables contra las injusticias como asiduos al Ikea.

Porque invertir tus vacaciones en la zona del mundo con la mayor media de altura por encima del nivel del mar de la Tierra –4.900 metros– disminuye si además, es China la que prohíbe a los visitantes solidarizarse con un pueblo esquilmado, primero, gracias a las prácticas de sus capos, ancladas en lo medieval, cuando la desgracia absoluta les llegó cuando China les conquistó e impuso su manera de ser, antípoda de la suya. Existían otras naciones que habrían sido más favorables a las culturas tibetanas, pero Luxemburgo, por lo que sea, prefirió ser la sede de numerosas instituciones europeas, o Mónaco, de casinos y lujosos yates.

El budismo, a fin de cuentas, es otra forma de vivir la vida un par de semanas al año. Que luego llegas a Madrid, prendes el incienso y pones Telecinco. Pero reconozcamos la verdad: máximo respeto a un movimiento que no empuña las armas ni para sacarse de encima a las ladillas caucásicas que de vez en cuando se aposentan en sus templos con actitudes peregrinas. Porque la brecha existente entre el budismo practicado en Occidente y el asiático es abismal, señal de que los nuestros lo han interpretado como más les ha convenido.

Y para los que con el máximo de los respetos desean visitar sus más sobresalientes templos sin hacer el más completo de los ridículos, les propongo uno por nación: Wat Pho en Tailandia, Todaiji en Japón, Borobudur en Indonesia, y el excelso Angkor Wat en Camboya. Luego, si de verdad quieren llegar hasta el fondo, siempre les quedarán Bután, Nepal y el Tíbet, y la Gran Estupa de Sanchi, en la India.

The post Budismo: la religión de los occidentales no religiosos first appeared on Hércules.